John Williams komponiert Ohrwürmer ebenso wie Geflechte aus Leitmotiven und komplexer Harmonik. Mit der neuen Star Wars-Trilogie steht für ihn nun ein neues Mammutprojekt an. Gedanken und Eindrücke zu Werk und Wirkung des großen Filmkomponisten.

von Sebastian Herold

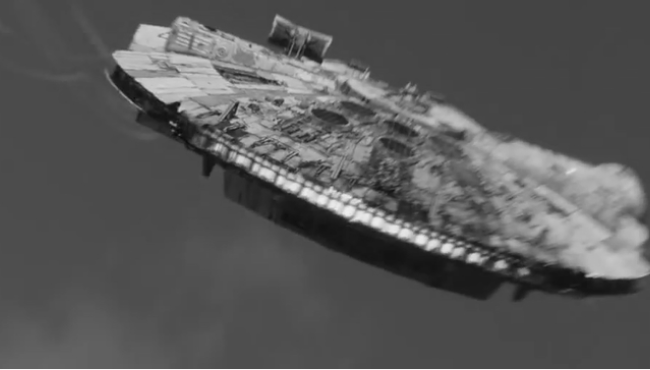

Es gibt diesen einen Moment im ersten Teaser-Trailer zum neuen Star Wars-Film, der am 17.12. in die Kinos kommen wird. Einen Moment, der die Herzen mehrerer Generationen von Filmfreunden höher schlagen lässt. Der „Willkommen zurück!“ sagt, in vielen Sprachen und doch ganz ohne Worte. Es geht um den Moment, in dem dieser schillernde B-Dur-Akkord ertönt, der das musikalische Hauptthema der Star Wars-Reihe einleitet.

Hatte der mittlerweile 75 Millionen mal angeklickte Trailer zuvor durch visuelle Versatzstücke noch sachte die vertrauten Bildelemente des Star Wars-Universums aufgebaut, fügt die vertraute Musik von John Williams etwas Vages in Sekundenbruchteilen auf kaum beschreibbare Weise zusammen.

Über die bislang sechs Filme hinweg wurde die Musik zu einer Konstante, ohne die der innere Zusammenhalt einer solchen Reihe kaum denkbar wäre. Auch wenn die Regisseure wechseln und die Filmtechnik immer weiter voranschreitet: die Musik hat sich längst, vom ersten Film aus dem Jahr 1977 an, im musikalischen Gedächtnis des Zuschauers eingefressen.

Das Ohr isst beim Film also mit, und zwar einen gehörigen Anteil der Portion. Und John Williams serviert ihm oft genug einen saftigen Festtagsbraten.

Wir, die heutigen Kinogänger, sind so sehr an Filmmusik gewöhnt, so sehr vom sprichwörtlichen Braten genährt, dass sie uns am deutlichsten auffällt, wenn sie fehlt. Die Verfolgungsjagd im Actionfilm würde ohne treibende Rhythmen wohl schon ein ganzes Stück ruhiger wirken, und der Horrorfilm traut uns nicht zu, uns nur anhand visueller Reize zu fürchten und reicht daher punktgenau dissonante Blechbläser zum Schreckmoment. Das kann im ungünstigsten Fall zu austauschbarer Routine verkommen, und es kann spannend sein, daraus auszubrechen, wie etwa in Hitchcocks Die Vögel oder No Country For Old Men der Coen-Brüdern, in denen komplett aus traditionelle Filmmusik verzichtet wird.

Dennoch: Dass Musik in Filmen eine nicht zu unterschätzende essentielle Rolle einnimmt, ist eine abgegriffene Feststellung – doch deswegen keinesfalls weniger richtig. Im glücklichsten Fall vermag Filmmusik, egal wie bewusst sie wahrgenommen wird, eine Szene, eine Stimmung oder ein Gefühl auf eine Weise zu komplettieren, die sonst nur noch in der Oper zu finden ist. John Williams ist ein Meister dieser Art von Filmmusik. Er steht heute als eine Art Lichtgestalt des sinfonischen Scores da, als scheinbar letzter Überlebende und Bewahrer einer Filmmusiktradition, deren Väter etwa Max Steiner oder Erich Wolfgang Korngold heißen.

Man kann eine Linie sehen, die von Richard Wagners Gedanken zum Gesamtkunstwerk hin zum Film führt, in dem sich Handlung, Narration, Figuren, Dialoge, Setdesign, Ausstattung, Kameraarbeit, Schnitt, Sounddesign, Musik und vieles mehr zu einer Einheit ergänzen.

Entsprechend führt auch John Williams die Leitmotivtechnik Wagners in seinem Sinne fort: Es gibt – um beim Beispiel der „Space Opera“ Star Wars zu bleiben – musikalische Themen und Motive, die für einzelne Charaktere stehen, oder auch für Eigenschaften und Instanzen, die sich in den Figuren manifestieren, wie Liebe und Hass oder die allgegenwärtige übermenschliche „Macht“. Diese Versatzstücke werden über die verschiedenen Filme hinweg miteinander in Bezug gesetzt, es wird vorweggenommen und zurückgegriffen, angedeutet und vollendet.

Nun darf sich Filmmusik bei allen möglichen Stilrichtungen bedienen – solange sie in sich stimmig klingt. Tatsächlich schreibt Williams meist, zumindest an der Oberfläche, in der Tradition großbesetzter spätromantischer Orchestermusik. Seine musikalischen Themen sind in der Tonalität verwurzelt, mal lässt sich Verwandtschaft zu Tschaikowski oder Rachmaninoff feststellen, mal klingt auch einiges an amerikanischem Pathos durch. Dabei ist er immer flexibel, indem er etwa Elemente des Jazz untermischt. Die Mischung macht’s, dass es doch fast immer unverkennbar nach Williams klingt. Ein Blick auf seinen Werdegang verdeutlicht seine unterschiedlichen Einflüsse: 1932 geboren, Klavierstudium an der Juilliard School, daneben Jazzpianist in New Yorker Clubs, bald Kompositionen für TV und Film. Seit 1974 Zusammenarbeit mit Steven Spielberg, ein Jahr später der große Durchbruch mit Der weiße Hai. Weitere Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, Schindlers Liste – Filme und Melodien, die im Gedächtnis bleiben.

Doch auch abseits der großen Melodien schafft Williams Musik, die oft so auch im Konzertsaal funktionieren würde. Wenn er den musikalischen Boden für eine Actionszene legt, dann gibt er sich nicht damit zufrieden, oberflächliche Spannung zu erzeugen, sondern komponiert einen der neueren klassischen Musik nahen, irrsinnig flexiblen Orchestersatz, der weniger auf Bombast und mehr auf harmonische und rhythmische Substanz und Abwechslung setzt. Das Ergebnis ist virtuos orchestrierte Musik, um die es schade wäre, ginge sie im Bild- und Soundgewimmel unter.

Die neue Hollywood-Filmmusik ging und geht maßgeblich von Hans Zimmer und seinen Epigonen aus. Durch technische Innovationen steht die digitale Musikproduktion nun gleichberechtigt neben dem großen Orchesterklang, beides kann ineinandergreifen und miteinander angereichert werden. Zimmer bewegt sich in diesem Spannungsfeld und erzeugt so seit einigen Jahren den Überwältigungsklangrausch des frühen 21. Jahrhunderts.

Auch John Williams‘ Musik kann bisweilen überwältigen. Durch ihre orchestrale Kraft, ihre dramaturgische Sicherheit und die Prägnanz der Ideen. Es wäre traurig, würde diese Tradition der durch klassisches Kompositionshandwerk geprägten, stilistisch vielfältigen und hintersinnigen Filmmusik nach John Williams sterben.